"Qui fut cet homme et quelle, sa demeure ?"

______________________________________________________________________________________________________________

Toute reproduction du contenu du site est libre de droit (sauf en cas d'utilisation commerciale, sans autorisation préalable), à condition d'en indiquer clairement la provenance : url de la page citée, indication de l'auteur du texte.

© 2014 Saint-John Perse, le poète aux masques (Sjperse.org / La nouvelle anabase). Site conçu, écrit et réalisé par Loïc Céry.

Bien des tentatives ont été initiées en ce sens, et combien sont demeurées enferrées dans des impasses, elles-mêmes révélatrices d'une certaine torpeur, devant la vaine alternative de succomber béatement à la légende ou de traquer l'itinéraire authentique d'une vie. Fausse interrogation, torpeur on ne peut plus stérile, si les approches biographiques des écrivains en général n'avaient souffert ces dernières années, d'un tournant diffus et néanmoins agissant, en vertu duquel Sainte-Beuve et Gustave Lanson ont connu une nouvelle postérité, eux qui voulaient expliquer les oeuvres par les jours de leurs créateurs. La vielle illusion aurait-elle triomphé, à l'heure des nouveaux positivismes, dans l'ère de la transparence érigée en valeur cardinale ? On peut en tout cas légitimement le croire, à en juger par l'imperceptible glissement du genre biographique vers un modèle anglo-saxon qui s'est imposé dans certaines franges des études littéraires.

Dans ce contexte, dans les méandres de cette sclérose qui confine à l'indigence et au rétrécissement de l'horizon, la trace de la geste persienne certie dans l'écrin précieux du volume des Oeuvres complètes de la Pléiade, nous est devenue peu à peu moins familière qu'elle ne pouvait l'être avant que l'ère du soupçon n'étende son empire sur Saint-John Perse. D'autres brouillages se sont ajoutés au message initial, et pourtant les acquis d'une distanciation certainement salutaire ont incontestablement enrichi notre regard. L'heure est donc on ne peut plus propice pour qu'un retour conscient vers le Portrait idéal de la "Biographie" de la Pléiade puisse désormais être soustrait de tout regard goguenard à force de méfiance. Les stratégies de la construction personnelle ont été révélées, l'office des enquêtes les plus rigoureuses a joué, et dorénavant, il est loisible, à qui veut considérer là un bienfait, de revenir aussi vers le monument, moins craintifs, moins méfiants, plus lucides. Il est temps, en somme, que l'on consente à passer à l'étape plus que vivifiante d'un retour aux sources non seulement de cette poésie, mais de la prise en compte du parcours (vrai et légendaire) d'Alexis Leger / Saint-John Perse. Demeure idéalement, en cette nouvelle étape nécessaire, ce constat de fond (ce rappel, à vrai dire) : Saint-John Perse a certes édifié de son vivant son monument et ce faisant le récit mythifié de sa propre vie, mais en aucun cas cette entreprise ne résulte d'une

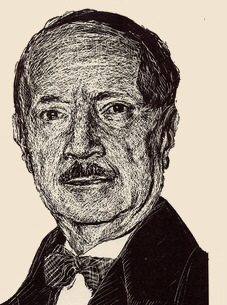

« Ce n'est pas sans émotion que je découvre enfin, après plus de tois années d'attente, le poète vivant que j'admire le plus au monde, avec Gottfried Benn. Son logement est clair et exig : il ne doit pas dépasser vingt-cinq ou trente mètre carrés et se compose d'une chambre unique, avec une sorte de cuisine-débarras. N'était la présence, contre un mur, d'une vitrine avec des objets de navigation, on pourrait se croire chez un quelconque petit employé, ou fonctionnaire de rang modeste. L'homme est de taille moyenne, le visage intense avec un nez volontaire et un regard très vif : yeux fortement rivés, d'un brun foncé, que corrigent, semble-t-il, des sourcils souvent en circonflexe. Les lèvres, minces et mobiles, surmontent un menton comme coupé à la base. Le front est haut, bombé, garni d'une mèche qui, partant de la raie, sur la droite, cache une calvitie avancée. Le cou est d'un paysan ou d'un marin, peut-être trop puissant pour cette tête digne, grave et sûre de soi. La seule assymétrie vient des narines : la gauche est comme aplatie et un peu évasée, tandis que la droite est plus ourlée, pulpeuse et mobile. La moustache, poivre et sel, confère une autorité supplémentaire à l'intelligence qui, se dit-on dès le premier regard, se sait sans appel. La poignée de main contredit les paroles : elle est sèche, péremptoire, acérée, tandis que les mots ont une étrange douceur. On m'avait prévenu d'une manière d'accent créole ; je remarque des méandres d'intonations, mais les r, que je m'attendais à trouver comme écrasés, donnent à l'ensemble du discours comme une sorte de fausse hésitation et commandent la sympathie. Tout l'entretien se passe mezza voce et, quand il s'anime, fait place à des attitudes de la poitrine et des écarquillements des yeux, à la fois spontanés et très minutieusement appliqués. Assez vite, les premières timidités vaincues, nous pouvons aborder l'essentiel. Comme s'il avait relu toutes les lettres reçues de moi depuis trois ans, il semble désireux de répondre à la plupart des questions que je me proposais de lui poser - sans oser m'y résoudre. Ses premières explications sont sur son domicile. Il se rappelle - et ne recule pas devant la douleur - ses premières semaines d'automne 1940, lorsque, venu d'Angleterre, où il n'avait guère fait qu'une escale, il n'était connu de personne. Il;mentionne le poète Archibald MacLeish, qui lui obtiendra plus tard le poste charitable et à peine concret de conseiller en littérature française à la Library of Congress. Il parle plus longuement de ses amis, les Francis Biddle - elle est poétesse, lui est ancien garde des sceaux de Rossevelt - à qui il doit beaucoup plus : d'être devenu, à Washington, une sorte de "sage", qui permet aux dirigeants de ce pays de ne pas trop se fourvoyer devant une France, d'abord battue, puis déchirée, puis au bord de la guerre civile, puis libérée, puis gaulliste, et une fois encore en proie aux vicissitudes et aux tracasseries d'une Quatrième République où les communistes jouent un rôle excessif. Mais il s'interromt : dans les tempêtes de novembre, en 40, ne possédant rien, il errait par les rues, à la recherche de quelque pitance. Je l'entends me dire, sans spathos mais comme crispé :

- Bien des nuits, entre les fumées du chauffage municipal souterrain, qui s'échappaient à New York de petits trous dans l'asphalte, me risquant dans la Douxième Avenue, à hauteur de la Quarante-huitième Rue, je me faufilais au milieu des camions qui déchargeaient les marchandises tropicales, venues des Antilles et en particulier de Prto-Rico. Il arrivait qu'un cageot contînt quelque banane trop mûrie ou un ananas avarié. je me penchais pour les ramasser, et les nègres se mettaient à rire... Dans ce quartier-là, le café au lait, dans les drugstores, ne coûtaitque trois cens au lieu de cinq, et sur chaque table il y avait des cornichons, des tranches de hareng saur. le hot-dog ne coûtait que huit cents. Avec le double de cette somme, j'avais de quoi me nourrir pour la journée.

Il me présente sa venue à Washington comme une victoire, ou une étape importante, de sa vie. Il me fait l'éloge de la capitale :

- Par là -me dit-il en m'indiquant une rue encaissée -, à la saison des amours, les renards traversent la ville.

Il décide de me parler politique, tandis que nous déambulons par les artères interchangeables. je lui demande s'il est entouré d'intellectuels dignes de lui et si Washington est un lieu où l'on peut écrire, voire penser en toute indépendance. Il me répond :

- Vous savez que je suis un spécialiste et un habitué des déserts. j'ai parcouru maintes fois les sables du Gobi, à l'époque où j'ai sauvé la dernière impératrice de Chine, en organisant sa fuite de Pékin, alors aux mains des insurgés mandchous. Quand j'en ai le désir et les moyens, je me rends au Nouveau-Mexique ou dans l'Arizona, en pays navajo. Or, Washington est un désert humain, où les objets, qui ne sont pas plus de six ou sept cents, tous les mêmes, règnent sur les hommes, qui eux aussi se font un devoir de ressembler les uns aux autres. Ici, je me sens loin de tout, et de moi-même. je ne saurais en souffirer. Et je n'y ai aucun mérite : dès mes années d'université, à Bordeaux, j'ai été le fervent admirateur d'un géologue, Strauss : j'ai une vision géologique de l'humanité ou, si vous préférez, du siècle.

Nous nous attablons dans un restaurant modeste, qui tient de la cafétéria, et nous mangeons de manière frugale un repas qui consiste en une salade, un fromage blanc et un fruit, arrosés d'un thé glacé. Perse me dit, non sans gêne :

- J'aurais voulu vous honorer d'une façon plus digne. Vous viendrez avec moi chez les Biddle, ce soir.

Il n'aime pas, semble-t-il, donner l'impression que sa conversation, qui a quelque chose de magnétique, par la maîtrise de soi qu'elle traduit, puisse s'écarter du sujet choisi avec soin. Il me fait part de ses opinions politiques. Ses premières louanges vont aux Etats-Unis, "sule démocratie qui est sortie indemne du conflit". Il admire Rossevelt, de qui la mort, pourtant vieille de quatre ans, le laisse inconsolable. Je lui dis que tous en Europe pensent qu'il lui a donné de bons conseils, et notamment celui de ne pas avoir une confiance aveugle en de Gaulle. Saurai-je s'il a vraiment été entendu par Roosevelt ? Il préfère ne pas me fournir de renseignements précis ; il me faudra attendre plusieurs années, avant d'apprendre de Francis Biddle, puis de Mrs. Bliss, deux démocrates influents, que les rencontre entre Roosevelt et Perse ont été fort rares : deux, trois ou quatre, tout au plus. Comme il en aura l'occasion à mille reprises plus tard, il devient soudain très sévère et presque brutal, avec le dessain délibéré d'ajouter un poids supplémentaire à ses paroles :

- Je l'ai dit et redit à d'autres. Je vous le redis : j'ai refusé de choisir entre un traître et un usurpateur. Pétain a trahi, et de Gaulle au début ne représentait que lui-même. je suis partisan de la légitimité, ou alors je me tais : mettons que je me remets à la poésie.

Je lui réponds, avec une sorte d'insolence polie :

- Excusez-moi, mais les gens de ma génération ne peuvent absolument pas avoir agi selon ces scrupules abusifs. Moi, j'ai choisi la France libre. je n'ai pas attendu que la tempête passe.

- Oui, les générations qui suivent la mienne ont pris leurs risques. Cétait leur rôle, et pas le mien. Je ne suis pas un guide ; d'ailleurs les diplomates le sons rarement. Ils pèsent trop le pour et le contre.

- Vous n'aurez tout de même pas pas poussé Roosevelt à choisir Giraud à la place de de Gaulle.

- J'aurais choisi Herriot.

- Un homme dépassé. Si j'ai bien lu les détails du procès de Laval, lui aussi aurait voulu, in extremis, remettre ses pouvoirs entre les mains d'Herriot ?

Il sourit :

- De Gaulle a démissionné. Et Roosevelt est mort.

- L'Amérique se contente d'un Truman.

- Peu importe : les Etats-Unis sont les euls à avoir vraiment gagné cette guerre. De Gaulle était si peu démocrate.

- Je sais. Lors de l'affaire Muselier, on m'a proposé de servir dans les rangs de la France libre. Après avoir longtemps réfléchi, j'ai préféré m'enroler dans l'armée américain. Vous lui voyez un avenir, à de Gaulle ?

- Pas plus, justement, qu'à Herriot, Reyanaud et les autres, Daladier...

Il m'interroge sur l'état de l'Allemagne et me parle de la démocratie américaine. Il craint pour l'Empire britannique et, chose curieuse, c'est le sort de la France qui semble l'intéresser le moins. il a une phrase plus ou moins aimable pour Vincent Auriol, mais avoue que la Quatrième République l'inquiète par ses moeurs surannées et son manque d'envergure. Je lui raconte, avec quelque réticence, mes guerres. Il évoque des souvenirs anciens. un jour, aux confins de la Mongolie intérieure, il est parti à la recherche d'un khan qui jouissait d'une grande réputation. Il tenait à vérifier auprès de lui la véracité de telle ou telle légende : il existerait dans son royaume des sables une grotte verte où l'écho se répercuterait jusqu'à douze ou quinze fois. Il a fini par obtenir une audience de lui, à plus de trois cent lieues de là. le potentat avait entendu parler de lui ; aussi lui offrit-il un livre de poèmes calligraphiés sur peau de jeune chamelle, qui datait du XVIIe siècle. Il découvrit ce qu'il était cenu voir, en réalité : un grand arbre des régions tropicales, sorte de banyan, qu'on ne trouve que deux mille kilomètres plus au sud, aux confins de la Birmanie. Le khan avait voyagé par là, l'avait fait déterrer avec toutes ses racines, l'avait fait replanter dans un énorme bac en bois et s'en faisit accompagner, toutes branches déployées, où qu'il allât. Il fallait quarante hommes pour porte cet arbre suspendu.

Perse a sauté sur une autre anecdote : il voyageait un, jour dans les Petites Antilles : un gouverneur, qui ne vivait que de goyaves, d'ananas et d'ennui, se rappelant que le poète avait vu le jour sur un îlot, à quelques brasses de la Guadeloupe, et que ce coin de terre possédait des singes - erreur ! ajouta Perse - lui fait cadeau d'un tapis circulaire, fait de quatre-vingts peaux de singes, blancs et noirs, abattus en son honneur.

J'aimerais enfin que nous parlions poésie ! Je m'aperçois que Perse n'aime quère aborder ce thème. D'ailleurs connaît-il vraiment la poésie de son temps ? Il a des notions générales, qui ne lui permettent pas de s'attarder aux détails. Que Claudel l'ait beaucoup nourri, il l'admet volontiers, comme il reconnaît à Valéry quelque noblesse. je constate que ses connaissances s'arrêtent, grosso modo, au milieu des années 20, époque d'anabase.

Il admire Larbaud mais sait quel piètre technicien il a été. Il admire un autre de ses mentors, Fargue, et lui consacrera plus tard une préface assez peu pénétrante : le mystère en poésie l'irrite, et il ne comprend pas qu'on puisse s'abandonner au côté obscur de l'être. Il insiste : il n'aime pas davantage que Valéry ait sacrifié à la versification.Pour lui, tout discours est intégralement affaire de souffle et de réinvention sans compromis : pourquoi marcher, comme il dit, "sur les pieds et les rimes d'autrui ?" Il me parle de longues promenades qu'il aurait faites en compagnie de Valéry - mais n'était-il pas son cadet de dix-sept ans ? - dans la jardin du Peyrou, à Montpellier. Valéry lui voulait du bien, et Perse se défendait de toute atteinte à son indépendance. Valéry se disait méditerranéen, et Perse celte - un Celte des Antilles, c'est un peu bizarre ! - Très vite, ils en sont venus à des disputes acerbes. Valéry était trop rangé, au goût de Perse qui, devant un aloès, lui aurait crié : "Alors Valéry, tous les académismes, vous allez les boire jusqu'à la lie ! Vous vous fiancez, vous vous mariez, vous employez la règle la plus rigoureuse. Ça finira par la Légion d'honneur et par l'Académie française."

L'oeil soudain se fait plus vif encore. Il n'aime pas ceux qu'il appelle des "poètes de culture" et leur préfère des êtres qui écrivent sans suivre d'autres règles que celles, incontournales, de la syntaxe. Il ne veut pas avoir trop lu : c'est là une attitude voulue et un remède qu'il recommande à tous les écrivains. L'empoignade avec l'univers, prétend-il, ne passe pas par le pugilat avec les premiers voulus parmi ses contemporains. Que j'en prenne de la graine ! Il remonte très loin dans le dédain des écrivains français et le voici à vilipender Descartes. Il s'en prend aussi à l'intellectualisme, come si la connaissance était l'ennemie de la création poétique. Il me demande ce que je pense de Pierre jean Jouve, pour qui il éprouve une sorte d'estime abstraite, et de Pierre Emmanuel, qu'il voudrait mieux connaître. il aime aussi un poète qu'il considère, comme moi, plein d'un charme mineur, Georges Schéhadé. Il déplore que la poésie de la Résistance, devenue la poésie de la Libération, fasse encore des ravages et amène le lecteur à n'y voir que propagande, quand bien même la cause fût honorable. il espère que le surréalisme a jeté ses derniers feux : je le rassure. puis, je l'entretiens d'un poète allemand que j'admire entre tous, Gottfried Benn : il attendra les traductions françaises pour le juger. je puis ne pas être d'accord avec ses vues, je ne puismettre en doute l'espèce de sérénité distante qu'il met à juger de l'écriture. Il va à l'essentiel et ne perd pas son temps à vouloir épater le public. Il a ses admirateurs de vieille date, qui semblent lui suffire : André Gide et jean paulhan en particulier. Il croit pouvoir compter sur jean Ballard et Léon-Gabriel Gros, des Cahiers du Sud, Brice Parain aussi, et se demande si jean-Paul Sartre, malgré quelques belles pages sur la poésie, a l'esprit porté sur autre chose que la démonstration fictive - il veut dire : de fiction - de la philosophie. Les jeunes de la Nouvelle Revue française, qu'il a hâte de voir réapparaître, alors que la revue est toujours réduite au silence, ne lui disent rien qui vaille : il ne voit pas comment le "réalisme psychologique" de Marcel Arland ferait bon ménage avec le lyrisme anticartésien, tel qu'il le définit pour lui-même. Nous nous quittons vers quatre heures de l'après-midi et prenons rendez-vous pour un dîner formel chez les Biddle.Je devais apprendre, au fur et à mesure des années 50, que toute conversation se réduirait à tois ou quatre minutes d'un dialogue très poli, en prélude, et d'un second dialogue de la même durée, en conclusion. Entrre ces phrases marginales et de pure convention, j'aurais à faire face, inexorablement, à un monologue d'une heure et demie. Les sujets ne varieront pas : soit un exposé de politique, soit des souvenirs d'enfance, soit des réflexisons sur la nécessité de maintenir la poésie à son plus haut niveau, là où le poète, toujours solitaire sionon incompris, refait à sa manière le monde, sans se soucier de son public ni même de ses lecteurs. Ma disposition naturelle s'accomodera sans la moindre peine à cette sorte d'exigence. [...] Les souvenirs de jeunesse me passionneront toujours, de la part d'un homme qui a connu lAmérique tropicale et le Pékin des temps troublés ; de surcroît, entre ces fulgurances je verrai apparaître Aristide Briand, Paul Painlevé, Paul Reynaud - haï entre tous - Albert Lebrun, Edouard Herriot et Staline. J'appendrai aussi que je n'aurai pas le privilège de ces "histoires" ; Perse les servira et les resservira à ses intimes : une douzaine de personnes, pour qui il trouvera des variantes à ses monologues. Son humour, j'en ai eu un exemple, dès notre premier dîner chez les Biddle. parleur fascinant, il ne se préoccupait guère, ce qui m'a assez étonné, de la pureté de son vocabulaire, et je me suis même dit que les Etats-Unis avaient eu une fâcheuse influence sur lui : dans une phrase sur trois, au moins, il intercalait quelques mots anglais, en donnant l'impression d'avoir recours à des américanismes savamment choisis, alors que son américain était d'un lamentable niveau. Il disait : "C'est to the point" ou "Je sais what is at stake" ; et j'en ai conçu un certain agacement... Au cours du dîner, il a fait l'éloge de plusieurs coins perdus du Colorado et du Nouveau Mexique, qui lui rappelaient les confins du Gobi.

Intarissable et intense avec autorité, il n'écoutait guère ses interlocuteurs ou, alors, se ressaisissant, les interrogeait avec une insistance particulière. Jamais pourtant la gêne ne s'installe ca sa séduction est irrésistible et il sait fort bien en jouer. Dans une Amérique où la chemise blache passe encore pour le signe extérieur de l'aisance, il en porte une qui est rayée, et au lieu d'une cravate, presque toujours un noeud papillon. Après dîner, on le supplie de faire quelque lecture. On lui apporte le théâtre de Georges Feydeau, pour lequel il éprouve une prédilection à toute épreuve. Une heure et demie durant, il nous lit - et ma stupéfaction n'a d'égale que mon amusement - avec de grands gestes Occupe-toi d'Amélie : tous les personnages à la fois, avec des changements de ton et des inflexions qui en disent long sur ses devoirs mondains. Il lui faut à tout pric amuser la galerie, et il s'en acquitte avec un bizarre talent. Le Perse farceur, j'apprendrai à mieux le connaître plus tard. »

Revendiquer comme credo l'approche purement subjective de Marcel Schwob, ce moule originel des vies imaginaires, relèverait aujourd'hui de la pure hérésie, compte tenu de l'obsession vérificatrice et de la manie d'authenticité factuelle qui nous enserrent. Et pourtant, en plaçant volontairement son Portrait sous le paradigme d'une subjectivité ouverte, d'une méthode intuitive d'approche de la vie du poète, Pierre Guerre nous rappelle que la collecte des faits vérifiables ne peut constituer une fin en soi, pour qui veut saisir l'essentiel derrière l'accessoire. Autant dire que cette prescience va au devant de l'appréciation que nous pouvons avoir aujourd'hui du parcours d'Alexis Leger. Mieux : Pierre Guerre se réjouit de cette sorte de tremplin que peut représenter pour une appréhension pleinement humaine, le halo de légende lui-même - on est donc loin de l'illusion selon laquelle seule la sacro-sainte "proximité" peut être le vecteur d'une telle présence. Aux antipodes de la "recherche inutile de ce qui apprend, mais sans éclairer", c'est aussi en s'inspirant de ce modèle, que nous pouvons, également rehaussés par les seules biographies rigoureusement documentées qui existent, nous remettre en quête d'une intégralité du regard porté sur l'auteur d'Eloges. Tout ceci pourra paraître provocant ou rétrograde : tant mieux.

Dans ce mouvement, rien de mieux que l'évocation des meilleurs témoignages, parmi les plus "vivants" laissés par les contemporains. Alain Bosquet, dans La mémoire ou l'oubli, nous a donc laissé une peinture de l'homme, loin de l'image empesée qu'on a déployée à son encontre en guise de réputation. Son témoignage, parfois très irrévérencieux, mordant en diable à l'endroit du personnage de représentation sociale que s'était forgé Leger, n'a rien de compassé (loin de là), et permet de saisir, à travers ce regard aigü, une vue d'ensemble du personnage - qu'il s'agit de compléter bien sûr par tout ce qui ressort de la correspondance pubpliée progressivement depuis quelques années. Rien de mieux que de relire quelques-unes de ces évocations, comme par excellence le récit de la première rencontre de Bosquet avec Alexis Leger, en 1950 à Washington :

"Marcel Schwob écrit dans sa préface aux Vies imaginaires : « La science historique nous laisse dans l'incertitude sur les individus. Elle ne nous révèle que les points par où ils furent attachés aux actions générales ». Ainsi, se pourrait-il que les biographes des poètes sacrifiassent trop, par souci minutieux de renseignement historique, à des contingences ordinaires, qu'elles s'étendissent à tort sur les événements d'une vie d'adulte, avec - serait-ce dans les meilleurs cas - tout ce qu'elle a d'aprrêté, d'extérieur à l'imagination, et pas assez sur le mode libre de l'enfance - bref, qu'il soit accordé à la banalité, même parée, même rendue attracative, une place excessive, en tout cas illusoire. Rien ne montre mieux la relativité du temps que l'existence d'un poète. C'est pourquoi ce livre a essayé d'éviter, non seulement la « grossière réunion » à laquelle Schwob fait allusion, celle des événements pesés et vérifiés, des témoignages, des archives, de la correspondance, mais encore l'uniformité de l'attention, cette succession factice des moments d'une vie que l'usage répartit en chapitres, et la recherche inutile de ce qui apprend, mais sans éclairer.

Certes, les êtres doubles doivent normalement décourager les biographes. Que Saint-John Perse ait eu, sous son nom de famille, une vie publique dont, somme toute, les détails sont faciles à connaître, et d'autre part une vie poétique, celle-ci très personnelle, constitue au contraire une facilité, pour peu que l'on accepte le jeu. L'homme double a été ici respecté.

C'est du poète qu'il s'agit. La légende faite autour de lui rend plus pratique encore, parce que moins galvaudé, l'accès humain que nous proposons, et qui a toujours été la marque de son accueil. Car ce livre n'est pas une biographie, mais un portrait.

Mais lorsque que Marcel Schwob oppose à la science historique un autre procédé de conaissance, il en divulgue aussi le moyen fascinant : « L'art est à l'opposé des idées générales, ne décrit que l'individuel, ne désire que l'unique.» Sous cet angle rare, nous étions une nouvelle fois favorisés. Car tout ou presque, dans la vie de Saint-John Perse, est sous le signe du singulier, sinon de l'étonnant. Par là, nous touchions que le portrait d'un poète n'est pas celui d'un marin ou d'un homme d'état. Il ne saurait être peint des mêmes couleurs. Et pourtant, elles sont exactes. [...] « L'art du biographe, écrit encore Marcel Schwob, consiste justement dans le choix. Il n'a pas à se préoccuper d'être vrai ; il doit créer dans un chaos de traits humains.»"

mystification gratuite. Le geste, on l'a assez dit dans les meilleures approches, a quelque chose de "codé", et induit que le réel biographique supposé soit conforme à l'image idéale du poète. En quelque façon, nous sommes aussi légataires de ce geste certes iconoclaste. A nous de savoir en tirer partie, après toutes les mises en perspectives obtenues. Ironie du sort pour qui percevait dans l'indispensable phase de distanciation philologique l'occasion de dire son fait définitivement à un poète mythomane et faussaire : c'est aujourd'hui aussi vers sa légende que nous nous en retournons, non point serviles mais voués à une nouvelle adhésion. Car les nouvelles approches de la biographie auraient tout intérêt, pour ne pas verser dans les errements des fausses perspectives, de s'inspirer de visions diffractées - entendons, à équidistance des éléments de la légende dorée et des faits désormais établis -, à la faveur desquelles il s'agit aussi de restaurer l'infinie vertu des témoignages directs laissés par ceux qui ont eu la chance de rencontrer et de fréquenter l'homme et de surprendre le poète, "bilingue, entre toutes choses bisaiguës". Il est sans doute normal, salutaire certainement, que tout un chacun, devant une oeuvre de cette dimension, désire rencontrer aussi l'homme par le truchement de ces témoignages, et sans pour autant verser dans la quête triviale et si contemporaine de l'intime, le lecteur d'aujourd'hui n'échappe pas à cette envie d'entrer de plein pied dans l'évocation de la personne de l'écrivain. Nous revient cette interrogation de Nocturne : "Qui fut cet homme et quelle, sa demeure ?" Saint-John Perse avait coutume de répéter à l'envi que "la personne du poète n'appartient pas à son public, qui n'a droit qu'à l'oeuvre, comme au fruit détaché de l'arbre". Pour nous, revenus de la longue phase au cours de laquelle ont été passés par le tamis les éléments de la légende, pour nous qui bénéficions aussi d'une plus grande "proximité", après la publication des quelques volumes de correspondance inédite des Cahiers Saint-John Perse, nous connaissons maintenant un peu mieux le personnage derrière son masque hiératique, et la dichotomie qu'il voulait entretenir entre l'auteur et l'oeuvre nous est elle-même précieuse, comme l'expression d'une volonté d'intégrité. Combien donc, après avoir été eux aussi décriés pour leur admiration fixe et paralysée envers l'oeuvre et l'homme, les critiques des années cinquante peuvent aujourd'hui être relus avec profit, quand ils nous livrent aussi ces précieux témoignages, à vrai dire irremplaçables. Au premier rang d'entre eux, Alain Bosquet et Pierre Guerre. Bosquet nous a laissé dans ses mémoires, quelques-unes des évocations les plus "vivantes" du personnage, quand Pierre Guerre a quant à lui su débusquer, bien avant les errements qui nous sont familiers (ceux d'un objectivisme biographique tronqué allant jusqu'à la vindicte, comme l'a illustré un ouvrage récent), ce que devrait être l'approche idéale d'un écrivain qui a voulu aussi que sa vie apparaisse comme l'appendice d'une oeuvre. A l'unisson de ce type d'appréhension suivant le poète dans son désir de subjectivité et de rêverie biographique, c'est sur le modèle des Vies imaginaires de Marcel Schwob, que Pierre Guerre plaçait son Portrait de Saint-John Perse, qui ne sera finalement publié qu'à titre posthume par Roger Little en 1989 - et les idées de son avant-propos d'alors résonnent aujourd'hui, d'accents on ne peut plus novateurs et même visionnaires, quand on peut se prévaloir d'une vérité historique désormais connue :

Pour un écrivain doublé d'un homme d'action politique, pour un poète qui sut manier sans doute mieux que quiconque le jeu des masques et des identités allouées, artisan de sa propre légende jusqu'à l'auto-édition dûment controlée, pour un homme souvent décrié pour la prétendue duplicité dont il aurait fait preuve dans cette entreprise même, les recoupements propres à une tentative de "portrait" sont eux-mêmes sujets à caution. A coup sûr, toute synthèse et tout essai d'une approche unitaire sont forcément voués aux effets de brouillage qui proviennent de la confrontation de la "vérité biographique" au miroitement de la légende.