Les mystères d'un pseudonyme

______________________________________________________________________________________________________________

Toute reproduction du contenu du site est libre de droit (sauf en cas d'utilisation commerciale, sans autorisation préalable), à condition d'en indiquer clairement la provenance : url de la page citée, indication de l'auteur du texte.

© 2014 Saint-John Perse, le poète aux masques (Sjperse.org / La nouvelle anabase). Site conçu, écrit et réalisé par Loïc Céry.

"Voici, je crois, le premier livre qui porte le nom singulier de Saint-John Perse, mais ce nom est un pseudonyme de Saint-Leger Leger - qui lui-même... Et l'on connaît le Saint-Leger Leger des Eloges, très considérés dans un monde un peu ésotérique, haut cotés à la bourse des plaquettes épuisées. J'imagine que l'auteur, peu soucieux de sa réputation, et craignant, même et surtout devant son miroir, l'homme d'un seul nom, prendra un nom nouveau à chacun de ses livres (une plaquette tous les dix ans) et s'appliquera toujours à bien adapter, avec un souci de céramiste chinois ou de coloriste japonais, ce nom à son titre.Saint-Leger Leger : Eloges, cela est bâti sur les mêmes consonnes et donne à le couverture son unité euphonique. Et voici Saint-John Perse : Anabase, qui donne lui aussi un joli bloc sonore, où court la ligne d'une image d'Asie. Il n'y a que le nom de la librairie qui fasse tache sur ces couvertures bien composées. Editions de la Nouvelle Revue Française, 3, rue de Grenelle. C'est misérable. Pourquoi les eloges ne sont-ils pas édités rue de Liège et l'Anabase rue de Théhéran ? Que ne peut toute la page vibrer à l'unisson de ceci : « Ainsi la ville fut fondée et placée au matin sous les labiales d'un nom pur ! » Hélas ! la tête de l'arbrevivant doit plonger dans le commun terreau urbain ! N'empêche que ces raffinements eussent comblé de joie Mallarmé. Et pas seulement cela, mais aussi la poésie de Saint-John Perse."

On y reviendra plus loin : l'effet produit par ce pseudonyme pour la publication d'Anabase est bien sûr immédiat, et s'ajoute d'ailleurs à celui du nom même du poème, à la fois intriguant et superbe. Leger, cela va sans dire, n'ignore rien de cet impact, qui dorénavant infléchit la réception de son oeuvre. Albert Thibaudet ne s'y trompe pas, lui qui souligne ce prestige commun, quelques mois après la publication d'Anabase ("L'Anabase de Saint-John Perse", L'Europe Nouvelle, 9 août 1924 - cité dans Honneur à Saint-John Perse, p. 412) :

M. Pierre Mazars, dans son article au Figaro littéraire du 5 novembre 1960 : « Une journée à la villa Les Vigneaux», rapporte ainsi un propos de Saint-John Perse sur le choix de son pseudonymat, lors de la première publication d'Anabase dans La Nouvelle Revue française du 1er janvier 1924 (après qu'il eut fait retirer la signature Saint-Leger Leger et qu'il eut à renoncer, pour ce très long poème, à la signature trois étoiles qu'il avait pu imposer en revue, deux ans plus tôt, pour la « chanson» liminaire publiée, sous le simple titre Poème, dans la N.R.F. du 1er avril 1922) : « J'ai songé ensuite au pseudonyme Arcbibald Perse pour pouvoir mieux me renier. J'ai choisi enfin Saint-John Perse, mais je craignais tellement que cela ne parût etranger que jusqu'à mon séjour en Amérique, ces dernières années, j'ai toujours signé St- J. Perse. »

- À Buenos Aires, en 1960, épiloguant sur cette question de pseudonymat avec l'écrivain Argentin Marcos Vittoria, Saint-John Perse avait conclu: « Être (en littérature) comme ces navires à quai qui offrent seulement leur poupe à la curiosité des passants: un nom, un port d'attache, c'est là tout leur état civil. Le reste est aventure et n'appartient qu'à eux. » (Marcos Vittoria, « La Musica en la Noche », La Nacië», 30 avril 1961.)

*

- En fait, la nécessité du pseudonymat littéraire s'était imposée à Alexis Saint-Leger Leger quand l'orientation de sa carrière diplomatique, à Paris même, aux côtés des ministres, l'eut exposé sur la scène publique aux incidences d'une vie politique autant que diplomatique. C'était pour lui la possibilité de se renier ou désavouer Iittérairement autant qu'il le jugerait utile. Et pendant toute la durée de son rôle à l'Administration centrale des Affaires étrangères, ce pseudonymat même lui parut-il insuffisant, puisqu'il crut devoir interdire) après 1925, toute réédition française de ses œuvres publiées.

C'est à tort que des chroniqueurs littéraires ont voulu rattacher le choix de ce pseudonymat à. une admiration avouée pour le poète latin Perse. Simple coïncidence, a toujours affirmé Saint-John Perse. Le nom choisi ne le fut point en raison d'affinités, réminiscences, ou références d'aucune sorte, tendant à rien signifier ni suggérer d'Intellectuel : échappant à tout lien rationnel, il fut librement accueilli tel qu'il s'impo-

sait mystèricusemenr à l'esprit du poète, pour des raisons inconnues de lui-même, comme dans la vieille onomastique : avec ses longues et ses brèves, ses syllabes fortes ou muettes, ses consonnes dures ou sifflantes, conformément aux lois secrètes de toute création poétique.

Le diplomate, désormais, est donc ben et bien distinct du poète (voir ci-contre le témoignage d'Etienne de Crouy Chanel, qui fut au Quai d'orsay, l'un des collaborateurs de Leger). Ceci permet (c'est en tous cas la version qu'en donne l'intéressé) une certaine étanchéité entre d'une part l'activité officielle de l'homme public, soumis à la fois à la discrétion nécessaire au diplomate, ou au contraire à la représentation sociale que lui imposera bientôt la charge de Secrétaire général du Quai d'Orsay, et d'autre part l'activité du poète qui, on le voit, opère dans son oeuvre un tournant décisif. Il est donc logique de retrouver cet argument au premier rang de la présentation qui est faite du pseudonyme dans les Œuvres complètes de la Pléiade, en note à la page XIX de la "Biographie" : après avoir en quelque sorte précisé sa quasi doctrine d'une impersonnalisation de l'écrivain pour son oeuvre publiée (le pseudonyme représentant la "poupe" d'un navire offert à la curiosité publique, et se restreignant donc à "un nom, un port d'attache" pour tout "état civil"), c'est sur cette nécessité d'une dichotomie entre vie politique et trajectoire littéraire qu'insiste la note, avant de brouiller toute piste quant à l'origine même du choix effectué pour "Saint-John Perse" :

Ce n'est donc pas un changement de nature qui s'opère lors de la publication d'Anabase en 1924 à la NRF, mais une confirmation, et le renforcement de cette décision inaugurale. Les conditions à la fois biographiques et relatives à la continuation de l'oeuvre poétique sont susceptibles de l'expliquer. Bien sûr, on ne peut nier avant toute chose que de retour de Chine, au seuil de nouvelles repsonsabilités au Ministère des Affaires Etrangères, la carrière diplomatique de Leger prenant de toutes nouvelles proportions, le pseudonymat devient plus que jamais un recours qui semble s'imposer - en tout cas, aux yeux de l'intéressé, et selon la logique qu'il a donc manifestée depuis ses premières publications. Depuis 1921, Leger est chargfé de la gestion des relations politiques et commerciales avec l'Asie, et en 1925, il deviendra le chef de cabinet d'Aristide Briand. Ce nouveau tournant de la carrière correspond aussi avec une nouvelle orientation de l'oeuvre, puisque 1924 marque la publication, coup sur coup dans la NRF, d'Amitié du prince, de "Chanson" (qui deviendra, dans le cycle de La Gloire des Rois, "Chanson du présomptif") et donc d'Anabase. Le tribut le plus prégnant, en somme, de la période chinoise, mais aussi, un élargissement de l'imaginaire et des dimensions de l'oeuvre, après le cycle d'Eloges. Il est assez révélateur de suivre les étapes de l'éclosion réelle du pseudonyme : c'est sous le titre "Poème" et avec une signature impersonnelle à trois étoiles qu'avait été publiée la "Chanson" liminaire du poème à la NRF en avril 1922 ; le "corps" incomplet du poème, à savoir six suites de la version définitive, sont publiés le 1er janvier 1924 à la NRF avec la signature "St.J.Perse" ; la "Chanson" finale est d'abord publiée sous le titre de "Chanson" dans la revue Intentions en mars 1924 ; l'édition de la version définitive est publiée aux Editions de la Nouvelle Revue française / Gallimard, avec la même signature du pseudonyme, désormais adoptée. On est donc passé, avec Anabase, de la signature impersonnelle à trois étoiles, pour la "Chanson" liminaire, à l'apparition de Saint-John Perse, pour la publication du poème dans ses versions partielle puis finale : de l'anonymat au pseudonymat, Anabase aura bien représenté cette émergence du nom définitif de poète, et tout ceci ressemble bien à un plan médité, qui fait du grand poème de 1924, le pivot en quelque sorte, de la nouvelle identité de l'oeuvre.

Se libérer de l'être social et de l'état-civil, c'est aussi forger la personne du poète, c'est dire une fois pour toutes que l'oeuvre sera aussi celle d'un auteur qui dépasse les identités figées. Le geste de ce premier pseudonyme est donc on ne peut plus représentatif de ce dessein d'une symbiose entre l'écrit et l'être idéal du Poète qui se place en amont de l'existence triviale de l'auteur : extraire l'idée même du poète des vicissitudes du parcours biographique réel nécessite, comme un attribut organique, ce pseudonyme qui est le premier avatar du masque. Du reste, on retrouve trace, en bonne place, dans la "Biographie" élaborée pour les Œuvres complètes, la revendication et en quelque sorte la consécration de cette identité dérobée du "Saintleger Leger" des premières publications, mais cette fois-ci sous une nouvelle orthographe : "Saint-Leger Leger". Après la précision elle-même rêvée de la naissance sur l'îlet "Saint-Leger-les-Feuilles", sorte de marqueur insulaire mythique du nom, c'est déjà un double aristocratique et fondateur de lignée qui vient, dès la deuxième page de cette rêverie biographique, ajouter en quelque sorte des titres de noblesse putatifs au premier pseudonyme, donné pour vrai patronyme (et n'oublions pas que nombreux sont ceux qui, prenant pour argent comptant ce texte, croient à ce premier mensonge du nom tronqué) : "1888 - Mort, à la Guadeloupe, du grand-père paternel, Alexis Saint-Leger Leger, d'une vieille famille de robe issue de souche bourgignonne et ayant tenu terres en Antunois (Saint-Léger-sous-Beuvray et Saint-Léger-sur-Dheune) ; famille longtemps représentée au Parlement de Paris et dont le nom de Leger Saint-Leger avait été, pour un puîné quittant la France et fondant souche hors de France, transposé en Saint-Leger Leger." Avec Saintleger Leger (ou Saint-Leger Leger), on est donc dans le mythe, déjà : mythe de l'ascendance aristocratique, mythe de la fondation de lignée, et également, donc, mythe poétique des premières conquêtes littéraires d'un jeune écrivain. En somme, Saint-Leger Leger devance le Saint-John Perse de 1924 dans la construction mythique qui est au coeur du projet de l'oeuvre et de la légende : il en prépare la venue, en fonde le terreau propice, par le même principe d'une mutation de l'être ordinaire en créateur d'exception.

"L'un des enjeux principaux de la vie et du comportement d'Alexis Leger est alors son rapport à l'écriture. Mais dans ce domaine non plus rien n'est simple. Ses lettres de jeunesse, sa conduite nous le montrent livré à d'infinies contradictions dont les principales peuvent se résumer en ces termes : écrire ou ne pas écrire ? Et s'il choisit d'écrire, être lu ou se dérober à tout regard ? Publier ou ne pas publier ? Et s'il choisit de publier, donner des extraits en revue ou une œuvre en recueil ? Signer ou ne pas signer ? etc.

Écrire

Depuis toujours il écrit et toujours on le voit affirmer qu'il va cesser d'écrire ou qu'il vient de le faire. Le premier témoignage en est donné en 1911 par Valery Larbaud qui, à l'issue de son entretien avec Leger, rapporte à Fargue: « il estime que la vie seule a de l'importance [ ... ] et que l'art n'étant qu'ellipse et l'ellipse tendant au silence autant - mieux vaut ne rien écrire et simplement goûter la vie » (p. 1091). Le dernier témoignage se trouve dans une lettre à Mrs. Biddle de septembre 1945 (il a cinquante-huit ans) écrite à Seven Hundred Acre Island: « c'est une œuvre assez étrange que je suis venu cette fois achever dans la solitude : destruction en moi du poète. [ ... ] J'ai eu à étrangler en moi le seul être qui me soit au fond vraiment naturel et que j'ai déjà eu à combattre toute ma vie » (pp. 906-907). Quelles raisons donne-t-il ou se donne-t-il ?

Il a le sentiment, inconfortable, que s'affrontent en lui deux entités rivales, un être naturel, le poète, et un être social, dont les intérêts divergent. Or, à ses yeux, la vie poétique nécessite un grand détachement des contingences matérielles, il va sans doute jusqu'à penser un dévouement absolu ou rien. A chaque époque de conflit entre les deux, en bref quand il a besoin de gagner sa vie, à la mort de son père, puis quand il est absorbé par son travail diplomatique et quand, en exil, les problèmes de survie matérielle se posent à nouveau, chaque fois il conclut en faveur de la vie pratique qu'il faut bien assumer, pour sa famille, pour lui-même. Il décide alors de se débarrasser de J'être nature) comme d'une plante parasite: «car cet être-là, libérable ou libéré, devenait trop inopportun pour ma préparation pratique à une vie nouvelle [ ... ] Les problèmes auxquels j'aurai à faire face pour les miens ne me seront pas [ ... ] faciles à maîtriser ». De fait, une fois la décision prise dans la douleur et le déchirement, l'être naturel persiste et trouve des aménagements avec l'être social. Le poète en lui se révèle chêne plutôt que lierre. La seule période où il cessera de produire, sinon de prendre des notes, d'accumuler de la matière, est celle de sa carrière parisienne au Quai d'Orsay. Le reste du temps, dans sa jeunesse, en Chine, en exil, dans son «grand âge », il ne cessera jamais d'écrire. De Seven Hundred Acre Island, où il s'est retiré pour mener à bien son projet d'étrangler en lui le poète, il rapportera Vents qui n'est pas un mince poème.

Être lu

L'obstacle le plus grave ensuite est assurément que, lorsqu'on écrit, il faut un jour affronter le regard d'autrui, ce qu'Alexis Leger ressent comme une épreuve insupportable. Dès l'adolescence, il a commencé à cacher aux siens qu'il écrit, redoutant de choquer ou d'aviver des souvenirs peut-être douloureux. tant ses poèmes sont, malgré les apparences, nourris d'un quotidien vécu à leurs côtés. Pudeur encore.

Mais écrire c'est, plus profondément, quel que soit le contenu de l'œuvre, se livrer à une activité intime. «Art = onanisme », écrit-il dans une lettre fameuse à Jacques Rivière, après avoir comparé le goût d'écrire à un penchant, à un « tic », à un « vice ». Et il poursuit : « C'est en se dérobant à lui-même qu'un homme écrit, et clandestin, la bouche peut-être pleine de salive, comme dans l'enfance on découvre quelque jeu solitaire et infâme» (J9 décembre 1909). Ëtre lu, ce serait donc donner en spectacle son plaisir solitaire. Or l'on connaît l'horreur de Leger pour la complaisance, la confidence et, lorsqu'il y cède, son dégoût de lui-même. Publier des fragments en revue peut alors apparaître comme une solution. Les lettres révèlent en effet toute une stratégie d'approche de la publication par ce biais. Fidèle à son orgueil, il s'apprivoise, en dévaluant et les fragments et les revues: « vous savez qu'aux revues il y a un tribut d'impersonnalité à payer », écrit-il en août 1908 à Gabriel Frizeau; et encore en février 1909: « Je pense d'ailleurs qu'il ne faut donner aux revues que ce qui ne vaut pas le livre, et surtout, de l'impersonnel : de la rhétorique au besoin, des exercices de métier! » En fait, il se rassure, car dans le premier cas il s'agit du poème, déjà publié dans Pan, Des villes sur trois modes, dont il a un peu honte, et qui peut passer en effet pour un exercice de style ; dans le second cas, il envisage le projet. autrement inquiétant, de publication dans la Nouvelle Revue française. Car écrire c'est aussi encourir un jugement d'autrui, non plus sur l'acte même mais sur l'œuvre et par ricochet sur l'écrivain, puisque l'œuvre lui est si physiologiquement liée. D'où son souci maniaque et utopique de dresser entre l'auteur et son œuvre d'infranchissables barrières. D'où aussi son attitude de dénigrement, constante à l'époque, vis-à-vis de ses poèmes. Mieux vaut prévenir les critiques que les subir. A Frizeau : « quoi que j'écrive, cela est toujours mauvais, encore plus qu'inutile, et je vous jure que c'est indigne de moi, terriblement indigne! (même objectivement) » (lettre 5 du Bibliophile créole). Orgueil toujours. Au même: « ces pages puériles [ ... ] étaient je vous le certifie très mauvaises ». Mais un orgueil doublé d'humilité, de clairvoyance, car il a peur d'être en dessous de ce qu'il a rêvé, d'être, à son propre insu, sous influence, comme un débutant. Communlquant (le 22 août 1908) son poème Des villes sur trois modes à Frizeau, le seul avec qui il se livre: « Dites-moi cependant même là, si on peut présager quelque chose de personnel, c'est tout ce qui m'importe»; et le 7 février 1909, à propos de L'Animale, il évoque des brouillons d'un recueil de proses qu'il me faut supprimer (parce que j'ai craint, après deux ans, que tout cela ne fût pas absolument mien (exactement et uniquement mien) - dans la forme j'entends) ». L'incohérence des parenthèses est une fois encore significative du trouble où le met toute allusion ou requête personnelle.

Le premier pas vers la revue consiste donc à montrer ses pages à quelques amis, poètes ou amateurs qu'il considère comme de bons juges, Jammes d'abord, puis Frizeau, Rivière, Gide. Ille fait comme s'il se lançait à lui-même un défi. Des villes sur trois modes: "Ces

vers me sont insupportables [ ... [, Je vous les adresse (et c'est encore un acte), pour n'avoir pas l'air de me faufiler le long des murs (c'est

une forme de mon orgueil) » (A Frizeau, le 22 août 1908). De Cohorte: Mais il n'est pas d'amour-propre qui m'interdise de vous envoyer

cela» (Au même. le 7 février 1909). Mais si ces interlocuteurs sont à coup sûr des juges compétents, ils n'en ont pas moins un pouvoir; ces pages qu'il leur adresse à titre privé, ils peuvent évidemment l'aider à les publier. Et l'on se heurte là à une nouvelle ambiguïté. «Vous aurai-je fait un peu plaisir, écrit-il à Rivière, en vous confiant ce nouveau manuscrit [Cohorte] pour Gide (et pour lui seul). Considérez seulement l'acte [ ... I» Transmettre à Rivière un manuscrit pour Gide qui le soutient depuis le début à la Nouvelle Revue française, est-ce bien innocent? Et quel crédit peuvent attribuer ces deux lecteurs à la requête de Leger, eux qui précisément centralisent les manuscrits pour leur revue? Pour Leger c'est une barrière psychologique. Si jamais Gide ou Larbaud ou Rivière passent outre ses consignes et publient, il pourra toujours s'indigner, crier à la rupture du contrat moral et demander le retrait du poème - ce qu'il fera pour Des villes sur trois modes -, ou au moins l'effacement de son nom pour Éloges ou les « chansons» d'Anabase, ou à défaut prendre un pseudonyme, bref se dérober. Leger n'est d'ailleurs nullement dupe lui-même de ses aspirations contradictoires. D'un côté, il méprise ouvertement revues et lecteurs; la vulgarisation qu'est une lecture en série par des abonnés inconnus lui répugne, c'est « jouer du piano sur un pont de paquebot ». De l'autre, il désire effectivement, et même de façon très vive, être publié. Dans la lettre du 9 mars 1909 si réduite dans la Pléiade, celle du catéchisme jeté au ruisseau, il demande pour finir à Frizeau son intercession: « Si donc vous jugez que le manuscrit que vous avez puisse (seulement) être publié, je m'aperçois maintenant que j'en serais très heureux [ ... ] Si vous disposiez. vous, d'un moyen, que voulez-vous? Il faudrait y recourir pour moi qui ne puis rien. » On ne saurait être plus clair. En aucun cas il ne demandera lui-même une publication, il veut être agréé à coup sûr: « j'ai l'orgueil assez puéril encore pour ne pas pouvoir envisager un refus quelque part », Lui-même précisera les éléments de son propre conflit dans le post-scriptum inédit d'une lettre à Jacques Rivière du 7 février 1910 : « Je voulais adresser ces jours-ci quelques pages' à la Nouvelle Revue française malgré mon horreur des revues. Et puis j'ai dû rire du dilemme, un refus m'ennuierait dans ma vanité, un accueil m'ennuierait dans ma liberté.»

Publier

En effet même si tout se passe dans les meilleures conditions, si un intercesseur prend en charge le manuscrit, si un lecteur de la Nouvelle Revue frança-ise le reçoit favorablement et même avec enthousiasme, il reste encore à franchir l'épreuve de voir son texte imprimé et diffusé, même sans nom d'auteur, même sous pseudonyme. Épreuve pour soi-même, de son propre regard, épreuve de la critique des autres. Épreuve de son propre regard. Leger mesure l'objet fini qu'est le poème écrit à un absolu du poème, la créature à l'enthousiasme qui a présidé à la création, à la conception, et il n'y retrouve ni son plaisir - « non mon ami, je ne suis pas fait pour imprimer, je n'y risque même pas du plaisir» (lettre à Rivière du 30 avril 1911, version originale) -, ni sa certitude d'une perfection. Bien au contraire. Disons métaphoriquement qu'en lieu et place de la parfaite Reine d'Éloges qu'il rêvait, Saint-John Perse n'arrive jamais qu'à voir dans son poème la créature inachevée, non détachée de la glaise originelle, qu'est l'Animale. S'il parvient à se représenter le futur poème publié comme un jalon, ou un amer, sur un itinéraire conçu comme une progression, la représentation sensible du poème écrit est toujours imaginée de façon négative. Il est pesant (il parlera de ces poèmes lui « interminablement déposent dans des carnets »), aliénant, figé. Parlant des pages d'Éloges à paraître dans la Nouvelle Revue française, il écrit en mars 1910: « Elles ne m'intéressent plus parce que je les ai laissées se décolorer (et je comprends aujourd'hui le danger que vous me signaliez de trop attendre pour publier = y renoncer). » Au fond il considère le poème fini comme le contraire de la vie. « (J'aimerais bien passer le plus vite possible) », écrit-il cette fois au moment de la publication des dix-huit chants d'Éloges. Et il analyse avec lucidité, dans la note marginale d'une autre lettre à Rivière (30 avril 1911): « Pressentiment peut-être d'un lien littéraire. Oui c'est , cela. (Au surplus il suffit qu'une chose traîne un peu pour que mon dégoût, derrière moi, aille régulièrement croissant jusqu'à la haine.) » La vraie vie est devant. Tout poème publié est une sorte de piège qui se referme sur l'écrivain. Il ne s'y reconnaît pas mais, quand il se veut déjà autre, le regard des autres l'y fige.

Or, dans son cas, un style extrêmement original déjà, l'univers particulier qu'il évoque dans ses premiers poèmes, le vocabulaire souvent

inconnu du lecteur français forment, il est vrai, une voix étrange dans les lettres françaises de l'époque. Dès son entrée à la Nouvelle Revue

française, il est l'objet de jugements contradictoires. Gide le soutient ; Schlumberger est plus que réticent et la personnalité du jeune homme

ne l'engage pas à l'indulgence. Il craint les réactions des abonnés qui, en 1911, indique Auguste Anglès dans son étude sur la Nouvelle Revue

française 16, ne sont encore que mille quatre cents. Si Larbaud publie dans la Phalange un excellent compte rendu d'Éloges, la plupart des

critiques littéraires se taisent ou attaquent. Ils s'en prennent même à Larbaud, lui reprochant son goût des excentriques. Rivière lui ayant

laissé entendre après la publication d'Images à Crusoé que ces poèmes avaient été jugés singuliers, Leger, au lieu d'être flatté, prit fort mal

ce qualificatif et traduisit: œuvre de charlatan, habile faussaire, fabricant de fausse monnaie: « Je n'aime pas non plus de passer pour singulier» (30 avril 1911, à Gabriel Frizeau). Et à Rivière qui l'encourage à publier Cohorte: « Je ne veux pas en Revue faire figure d'esbroufeur puisqu'on peut se méprendre sur la loyauté [l'honnêteté] [d'une langue] d'une écriture» (21 décembre 1911). Une fois de plus les ratures manifestent la plus violente émotion: c'est sa conception même du créateur, figure morale, qui est en effet mise en cause. Il ajoute: « la singularité au sens exact du mot, c'est-à-dire envers soi, est absolument l'injure la plus grave qui se puisse décerner à mes yeux ».

Du coup ses réticences à publier s'aggravent. Il fait retirer par Rivière les épreuves de Cohorte qu'il avait fait passer à Gide pour lui seul. avec ces mots: « Mais qu'avais-je à m'embarquer dans toutes ces histoires? J'ai dû paraître poseur ou cavalier, par surcroît ! » et il poursuit: « je m'aperçois que Gide avait parfaitement raison de tenir à donner [ ... ] quelques pages mesurées avant de livrer les derniers poèmes que je lui.ai envoyés. A paraître ainsi tout à coup et dans la même note, je vais décidément passer pour un maniaque de la singularité et de la sensualité. »

Chaque retard de la publication, chaque ébauche de jugement, qu'il prend pour lui-même au lieu de le circonscrire au plan littéraire, le

confirmeront dans ses réticences. L'affaire de la publication d'Éloges avec des coquilles, que ni les typographes, ni Gide, ni Francis de Miomandre - le secrétaire de la revue - n'ont aperçues, porte à son comble une susceptibilité démesurée. Alors qu'il n'est qu'un poète débutant, il exige l'annulation de la publication, menace de tout casser dans les salons de la Nouvelle Revue française et écrit à tous ceux qu'il connaît pour exprimer en fait sa peur exorbitante du jugement des autres sur lui, cette peur étrange, surtout, de passer, plus encore que pour un charlatan, pour un fou: à Claudel. le 1er juin 1911 : « Je veux bien assumer, envers un public que je ne connais pas ni qui m'importe, l'impertinence du grotesque» mais, ajoute-t-il. « il m'est infiniment pénible de passer à vos yeux pour malsain parce que je hais d'infiniment loin les détraqués». A Jacques Rivière, le 2 juin 1911 : « Tout détaché que je me croyais, lorsque j'ai eu jeté les yeux sur cette première page de fou que l'on donnait là à mon nom, j'ai eu envie de crier comme un enfant. Non, je n'oublierai jamais le tour que l'on m'a joué, à cette revue de cuistres [ ... J, cette

impertinence de nous servir des pages de détraqué. »

Quel fou, quel détraqué, quel être malsain combat-il ainsi en lui ou dans sa mémoire? Nous savions qu'il avait, à force de volonté, vaincu un être faible, asthénique, aboulique, épris du délire que donnent les fortes fièvres (du paludisme) ou la passion obsessionnelle (de la musique), est-ce cette créature inquiétante, ressuscitée par le regard des autres, qu'il combat avec tant de violence?"

C'est après un premier "essai" en quelque sorte, à savoir la signature "Just-Alexis Leger" du poème de jeunesse inédit "L'incertain" (ce tout premier avatar sera abandonné), qu'apparaît en 1909 le premier pseudonyme de Saintleger Leger, avec la publication d' "Images à Crusoé" dans la NRF, le 1er août. Il sera repris entre autres dans les publications ultérieures des poèmes de "Pour fêter une enfance" en 1910 et d'Eloges, en 1911. "Saintleger Leger" est donné pour vrai patronyme par le jeune Leger, qui signe ainsi ses lettres : premier signe, à coup sûr, d'une volonté de dédoublement. L'intronisation du poète que représente les premières publications aura en quelque façon modifié l'identité du jeune homme : tout se passe comme si l'entrée en poésie avait opéré une mutation fondatrice.

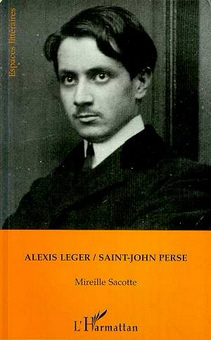

volonté d'une dichotomie entre la carrière du diplomate et l'activité du poète serait donc pour le moins, anachronique. Le choix d'un recours au pseudonymat est bien antérieur, et relève plutôt, dès le départ, d'un certain rapport à toute publication littéraire. Rapport problématique, indéniablement, tel qu'en atteste la correspondance de cette époque : la question n'est pas tant, comme on pourrait le penser, le signe caractéristique d'une vocation qui ne s'est pas encore affirmée, que celle d'un "noeud" typique de cette entrée en poésie, celui du rapport à la chose publiée. Mireille Sacotte a écrit à ce sujet des pages essentielles dans sa monographie Alexis Leger / Saint-John Perse (Belfond, 1991, L'Harmattan, 1997, p. 121 à 126). Il n'est pas inutile de relire ces pages, qui permettent aussi de resituer la question de l'adoption d'un pseudonyme, dans le contexte de cette première ère de création - choix qui sera d'une certaine façon amplifié au moment de la publication d'Anabase.

On ne peut ignorer qu'une grande partie du « mystère » ou du moins, de l'étrangeté attachée à la seule évocation de Saint-John Perse, provient de l'effet d'énigme que produit immanquablement le pseudonyme, sur quiconque l'entendrait pour la première fois ou même, sur tout lecteur qui ne saurait rien des origines de l'appellation. L'effet est à vrai dire renforcé quand on sait qu'à ce jour, n'existe aucune réelle certitude quant à ce nom de poète : seules prévalent quelques hypothèses qui, à des degrés variables de vraisemblance, entretiennent encore le mystère. Personne ne peut s'ennorgueillir à ce jour d'avoir définitivement éclairci la question et, même si on peut pencher pour certaines hypothèses plus documentées et plus probantes que d'autres, aucune certitude n'est possible en la matière. Tout au moins peut-il être utile d'exposer certaines de ces hypothèses, et de retracer avant tout les circonstances et les enjeux de l'adoption par le poète de ce pseudonyme.

Le choix du pseudonyme

Après les premières publications de 1909 et 1910 dans la NRF, après cette prime entrée en poésie des premières années du siècle, qui ont vu l'apparition d'un premier pseudonyme, Saintleger Leger, il faudra attendre une autre ère de la création du poète, la période asiatique, pour voir apparaître "Saint-John Perse" en 1924, à l'occasion de la publication d'Anabase. Envisager la queston du pseudonyme chez Leger comme résultant de la seule