Chronique, écrin du temps

________________________________________________________________________________________________________

Toute reproduction du contenu du site est libre de droit (sauf en cas d'utilisation commerciale, sans autorisation préalable), à condition d'en indiquer clairement la provenance : url de la page citée, indication de l'auteur du texte.

© 2014 Saint-John Perse, le poète aux masques (Sjperse.org / La nouvelle anabase). Site conçu, écrit et réalisé par Loïc Céry.

Depuis plusieurs années, les traductions se sont multipliées, et le poète répond parfois aux interrogations de ses traducteurs (notamment anglais et allemands). Grâce au souci constant de ses appuis si efficaces, au premier rang desquels Dag Hammarskjöld, le Secrétaire général des Nations Unies, cette audience internationale est particulièrement mise en avant auprès du Comité du Prix Nobel de Littérature. Chronique est d’ailleurs le dernier poème publié avant l’obtention du prestigieux prix, et l’œuvre est envoyée au Comité dans une traduction suédoise d’Hammarskjöld lui-même dès 1959. On le sait, un Prix Nobel de Littérature est toujours décerné au titre d’une œuvre entière, mais aussi autour d’une œuvre donnée – et pour Perse, ce sera Chronique qui jouera ce rôle essentiel, pour la consécration suprême qui lui est attribuée en 1960.

Cela n’empêche pas la « conciliation » avec la Provence de se réaliser, et les poèmes de cette période en sont effectivement une éclatante illustration mais ce sentiment de passage, de nouvelle étape de l’exil, est encore attesté par l’élément du mât dressé par Leger au-dessus des Vigneaux : le premier pavillon est la reproduction d’un calligramme chinois signifiant « Leger », qui veut aussi dire en mandarin « la foudre sous la neige », en-dessous duquel le second pavillon, un carré blanc sur fond bleu, signifie en langage maritime, qu’un bateau est en partance pour le lendemain. Leger en partance, donc en transit en cette terre de Provence comme du reste en toute terre, c’est ce que semble dissimuler cette sorte de cryptologie d’un exil ontologique – idée que Chronique d’ailleurs déploie à sa manière, le poème regardant déjà vers l’ailleurs radical de l’outre-mort.

La présence du paysage méditerranéen et la volonté de cette conciliation sont prégnantes dans Chronique, et le poème porte trace par bien des côtés, de sa genèse en terre provençale. Avant d’être achevé l’année suivante à Washington, la rédaction du poème a débuté aux Vigneaux en 1958. Le travail de préparation du poème atteste bien de cette de imprégnation du cadre provençal : ses nombreuses lectures de l’époque prouvent une fine attention aux éléments naturels de cette Provence nouvellement adoptée. La bibliothèque du poète, dans son bureau des Vigneaux, est une mine d’or que l’on peut encore consulter à la Fondation qui sera créée en son nom quelques années plus tard.

Avant sa publication chez Gallimard en 1960, Chronique est publié pour la première fois en novembre 1959, comme en une marque de fidélité pour cette nouvelle terre d’élection, mais aussi pour la revue des Cahiers du Sud, qui avait publié sous la houlette de son directeur Jean Ballard quelques années auparavant les poèmes d’exil.

Un mois auparavant, le mouvement de consécration qui s’est amorcé depuis quelques temps autour de l’œuvre de Perse s’est encore amplifié, puisqu’il se voit décerner en octobre 1959 le Grand prix national des Lettres, remis par le Ministre de la Culture André Malraux, qui le salue dans l’un des discours dont il avait le secret, et dans lequel il assure au lauréat : « Pour tous les écrivains de ma génération, votre œuvre a incarné la poésie dans ce qu’elle semble porter en elle d’invulnérable ». Saint-John Perse lui répond en évoquant les pouvoirs de la poésie et son « allégeance française ». Au cours de l’année, toute une série de distinctions internationales lui a été attribuée, car depuis quelques années l’audience de son œuvre s’est sensiblement élargie : aux Etats-Unis, il est fait docteur honoris causa de l'Université de Yale, élu membre honoraire de la Modern Language Association (avant d’être élu en 1960 membre du National Institute et de l’Académie américaine des Arts et Lettres)…

Comme il y fait allusion dans la lettre, l’exilé solitaire des années précédentes est désormais marié : à soixante dix ans, Leger épouse à Washington en avril 1958 Dorothy Milburn Russell, que lui avait présenté Katherine Biddle en 1946. Cette union représente beaucoup, et comme on le verra dans les derniers poèmes, la présence à ses côtés de celle qu’il a rebaptisée « Diane » est particulièrement signifiante pour l’œuvre même – comme Amers en avait déjà porté témoignage. Dorothy lui facilite l’accoutumance au nouvel univers méditerranéen ; elle sera la compagne attentive qui saura le préserver de la pesanteur des sollicitations extérieures dues à sa célébrité croissante, et le seconder dans la grande opération de ses dernières années : la mise en place de ses Œuvres complètes.

On la vu, dans cette lettre à Mina Curtiss, il est également fait mention par Perse, du fait que ce nouveau havre méditerranéen n’est finalement, dans son esprit, que la nouvelle étape de son exil : « Il y a un si long temps qu’aucune terre foulée ne m’est familière ! » Et il faut se rappeler en effet que même après ce retour de 1957 en France, la correspondance consignée dans la Pléiade porte encore la dénomination de « Lettres d’exil », preuve s’il en est qu’aux yeux de Perse, l’exil essentiel est celui de son enfance, et que toute terre rencontrée alors, n’est que nouvelle terre d’exil.

« Chère Mina, Serait-ce la fin d’un exil ? Ou seulement d’un nomadisme ?...

Me voici donc en terre française, le dos encore à la mer. Et qu’est-ce vivre, que d’errer ? Nul ne m’enseignera jamais à tirer le trait rouge entre ces deux postes d’un même compte : terre et mer. Une même houle – terre et mer – s’enroule encore au songe de mes nuits. Et de cette mer intérieure elle-même qui m’habite, que faut-il faire ? Lui tordre le cou, comme à l’ « éloquence » ; ou lui céder, comme au destin ? Sans pouvoir me sentir l’âme d’un terrien, encore moins d’un propriétaire, me voici l’homme d’un lieu – mais non encore à part entière : égale entre Amérique et France. (Et n’est-ce pas mon sort toujours, de n’être nulle part à part entière ?... Il y a un si long temps qu’aucune terre foulée ne m’est familière !)

Et me voici aussi marié, et comme deux fois marié : à Dorothy d’Amérique et à Diane de France (car c’est ici pour moi son nom). (…)

Ma paix à faire avec la terre ?... Me restera-t-il assez de temps à vivre ici (six mois par an), pour débrouiller le sens et la coutume de tout un mode terrestre qui n’est pas le mien ? Question d’ailleurs sans intérêt, sous une pareille éternité d’éclat solaire !

Provence, dite maritime – et qui se veut ici presqu’île, Dieu merci ! A cette pointe extrême d’une France d’Oc, sans frontière autre vers le Sud que cette ligne très fictive de partage entre le ciel et l’eau, je dois faire face à cette mer latine qui n’est point celle de mon enfance, ni d’aucun de mes ascendants : je n’en perçois que mieux le Celte en moi, à cette rumeur lointaine qui me descend toujours du Nord par l’oreille interne.

La terre ici pour moi soulèvera peu à peu ses paupières, et je saurai m’en concilier l’attrait. Discrétion, près de mer, de cette terre ascétique, sans graisse ni mollesse, et d’autant plus avide d’être. Terre ignorante du soc et de la bêche, et qui ne céderait, je crois, qu’au bulldozer ou à la dynamite. (…) Je m’enchanterai peut-être un jour de ce beau corps aux fines jointures, à l’ossature très racée qu’est la terre de Provence. Fasciné par la pierre et par son énergie secrète, ne l’ai-je pas toujours été ? Séféris, poète grec et bon poète, dînant un soir avec moi à Washington, et voulant m’allécher d’une offre de séjour en Grèce, me promettait un leu de pierre où il n’y eût que de la pierre, et la plus belle au monde.

Rassurez-vous, Mina, je reprendrai ici mon œuvre de poète. De nuit peut-être, pour ne rien perdre de la flamme du jour.

Tout ce pays, de nuit comme de jour, sent l’essence, la résine, et ce parfum d’ambre jaune qui s’échauffe le soir au corps des femmes à peau mate. Sa sécheresse est celle d’un archet frotté de colophane pour violon. (Paganini mort fut exposé sous verre dans une île du littoral. Les grands luthiers d’Amérique recherchent près de chez moi les plus belles cannes de Provence pour la fabrication des anches de flûtes et hautbois. Et j’aime, autour de moi, jusqu’à cette menace invisible du feu qui sait courir sans attouchement sur l’haleine des cistes.) Terre jonchée, comme d’un grill, de dépouilles de cigales et de coquilles blanches. »

Poetus laureatus en terre de Provence

Au sein de la correspondance publiée dans le volume de la Pléiade, bien des lettres sont on le sait, parfaitement retravaillées et même entièrement composées pour l’édition. C’est le cas en particulier de deux lettres de Perse à Mina Curtiss, de 1958 et 1959 (il faut s’y référer dans leur intégralité : p. 1058 à 1066 dans les Œuvres complètes). Elles témoignent tout particulièrement de la sérénité qu’exprime Chronique, de cette harmonie à la fois spatiale et temporelle dans laquelle veut s’inscrire désormais le poète. Bien des fois, un pont est dressé dans ces Œuvres complètes, entre la correspondance récrite et l’œuvre poétique en elle-même : les fameuses Lettres d’Asie, écrites pour la Pléiade, renseignent beaucoup sur Anabase par exemple ; de même, la longue lettre à Mina Curtiss datée des Vigneaux du 9 septembre 1958, apparaît comme une synthèse de l’état d’esprit du poète en ce tournant particulier où, une fois le retour en France, vivant une moitié de l’année en Provence et l’autre aux Etats-Unis, il cherche à célébrer en cette époque de sa vie une unité retrouvée – et c’est cette tension-là que l’on rencontre aussi dans Chronique :

Après un premier séjour à Paris, le retour en France peut donc s’effectuer en mai 1957 dans ce nouveau cadre suffisamment isolé car pour garantir la tranquillité du poète, les terrains d’alentours sont également achetés. Au cours des deux années qui viennent, Perse va littéralement adopter ce nouveau cadre, car cette Provence maritime a effectivement tout pour lui plaire, comme en témoigne l’enthousiasme dont il fait preuve dans sa correspondance avec Mina Curtiss (éditée en 2003 par Mireille Sacotte dans la seixième livraison des Cahiers Saint-John Perse : Saint-John Perse, lettres à une dame d’Amérique, Mina Curtiss). Pourtant, cette installation dans le Midi fait l’objet dans la biographie de la Pléiade, d’une véritable mise en scène à la faveur de laquelle il explique qu’il a du s’accoutumer progressivement à cet univers méditerranéen, lui qui se reconnaît une sorte d’atavisme d’Atlantique et une identité celte. On a appris, après bien des vicissitudes, à considérer avec l’importance qui convient les déclarations faites au sein de ce volume si travaillé des Œuvres complètes, car elles révèlent, sinon l’exactitude biographique, en tout cas l’image que le poète s’efforça de laisser à la postérité. Il est donc important de considérer que si dans les faits, l’accord avec la terre provençale fut acquis dès les premiers temps, la « Biographie » de la Pléiade réserve à l’année 1968, soit près de neuf ans après la publication de Chronique, ce long développement dans lequel Perse présente cet accord comme le résultat de la patiente accoutumance d’un homme d’Atlantique – et il est important d’en tenir compte autant pour Chronique que pour les poèmes de Chant pour un équinoxe. L’accord y est présenté comme une avidité pour le contexte naturel de la région, alors que son cadre culturel et historique n’est pas le sien (Œuvres complètes, p. XXXIX-XL) :

« Porté par nature à rechercher l’attrait de toute région terrestre où l’attache son sort, Saint-John Perse continue d’interroger cette Provence maritime dont le visage lui est devenu cher : il ne parvient pourtant pas à s’intégrer pleinement dans le complexe méditerranéen.

De sa retraite des Vigneaux, étendant à toute la région environnante sa curiosité en matière de géologie et de botanique ou d’histoire naturelle, s’éprenant d’un pays où la montagne, sans hiatus ni césure, accompagne l’homme jusqu’à la mer, il s’attache à toute cette orographie subalpestre dont les lignes de force se poursuivent jusque sous la mer ; se passionne pour le mystère souterrain de la grande chaîne volcanique qui ceint l’arène méditerranéenne et fait de cette partie du monde un vaste « champ phlégréen » ; pour les sources en mer qui lui sont révélées au voisinage même de sa presqu’île rocheuse ; pour la richesse en essences et en sels d’une flore soumise à l’ambiguïté des saisons ; pour l’autorité locale des grandes voies aériennes et relais de migrations ; pour la violence des orages et autres incidences météorologiques, aussi bien que pour les particularités infimes de la faune entomologique : mais derrière l’écran lumineux du site méditerranéen, c’est toute une ambiance atmosphérique et tout un arrière-plan psychologique, toute une imprégnation d’histoire et de civilisation ancienne à laquelle le poète demeure étranger.

L’hostilité intellectuelle, antirationaliste, de Saint-John Perse à l’héritage gréco-latin, et plus particulièrement latin, tient à ses affinités celtiques, qui sont profondes en lui : elles sont d’atavisme ancestral autant que de formation personnelle. »

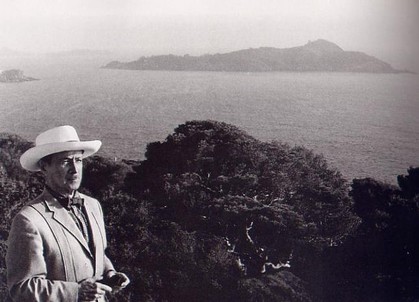

Pour un îlien né, et a fortiori pour un créateur qui s’est toujours défini comme un exilé qui a perdu avec l’enfance l’île fondatrice, il n’est pas fortuit que pour son retour en France Perse songe un temps à acquérir une île qui lui est proposée, sur les côtes bretonnes, au large de Trébeurden. Et il est encore moins fortuit qu’après plusieurs autres propositions, son choix se soit finalement arrêté sur la presqu’île de Giens, où Mina Curtiss lui trouve une superbe villa : le souvenir de la Guadeloupe n’est peut-être pas étranger à ce choix, et notamment à cette nouvelle terre d’élection de Provence, si proche par son climat, du cadre de son enfance. Achetée par Mina Curtiss avec son terrain propre, la villa est offerte à Leger, ce sera Les Vigneaux (ci-contre), désormais son port d’attache français (pendant quelques années, il séjournera en partie en France et aux Etats-Unis).

Chronique inaugure une toute nouvelle ère de l’œuvre poétique de Perse, cette période provençale qui marque le retour du poète en France après dix-sept ans d’exil américain, et qui consacre sa conciliation avec le paysage méditerranéen. Le futur lauréat du Prix Nobel de Littérature connaît alors un nouveau tournant, pour aborder ce « grand âge » qui va motiver en lui un poème mémorial d’une hauteur de vue inoubliable. Un temps de consécration, un méridien nouveau pour l’exilé fondamental : à partir de 1957, le moment est venu pour que l’œuvre relaie à son tour les accents placides que semble emprunter une destinée placée sous le signe de l’ardeur – ce sera Chronique, écrin d’une nouvelle sérénité.

Après Vents, les années cinquante avaient été marquées pour Saint-John Perse par l’élaboration de ce poème monumental qu’est Amers, qui amplifie encore le souffle d’une œuvre désormais mondialement célébrée. En 1957 justement, l’année même qui va voir se préciser tant de changements dans son itinéraire, paraît l’édition définitive du poème, chez Gallimard. Avec Vents, Amers vient clore magistralement un cycle, où la poésie s’est vue amplifiée encore par le déploiement symphonique du verbe et de l’imaginaire.

Le retour en France

Depuis quelques années, Leger est entouré aux Etats-Unis, par une pléiade d’amis influents et fortunés qui ont concouru à lui assurer une certaine aisance dans son exil américain, qui avait débuté par tant de difficultés. Grâce à la mécène Mary Mellon, Leger est lié depuis 1946 par contrat à la Fondation Bollingen, qui lui alloue une bourse, en échange de l’exclusivité des traductions anglaises de ses œuvres. Outre cet élément de stabilité c’est, il faut l’avouer, l’admiration qu’il suscite qui va être la clé du tournant de 1957. Quelques années auparavant, Leger a fait la rencontre d’une amie proche de Katherine Biddle, Mina Curtiss, femme de lettres et musicologue, francophile comme l’est d’ailleurs passionnément tout ce cercle des amis américains. Une correspondance nourrie va alors être échangée entre eux, et Mina constitue désormais un chaînon essentiel de son entourage américain. Vers 1956, se précise le projet d’un retour en France, maintenant que le climat de l’immédiat après-guerre s’est apaisé, et que Leger ressent le besoin de mettre un terme à une certaine errance qui a caractérisé son séjour aux Etats-Unis : il désire aujourd’hui connaître une plus grande stabilité, propice au développement de son œuvre qu’il a entrepris depuis quelques années. Cette période sera donc marquée par la recherche d’un point de chute pour le poète resté si longtemps hors du territoire français.